Watershed Hong Kong: 莫失莫忘 紀念香港保衞戰 Part 1

- On December 16, 2016

- 0

媒體名稱:東方日報

標題:莫失莫忘 紀念香港保衞戰 Part 1

刊登日期:二零一六年十二月十六日

原文:

今次的「守軍」就與當年一樣,既有本地華人,亦有居港洋人,能夠聚首一堂,緣於對香港歷史的尊重。

是次活動的演員,全數劃一穿上當年的Khaki Drill守軍制服。

首日活動於尖沙咀碼頭舉行,「守軍」於碼頭至鐘樓一帶巡邏。

在尖沙咀逗留約兩個半小時後,「守軍」乘坐小輪移師中環。

主辦單位期望藉Living Monument的模式,帶來比傳統講座或展覽更大的吸引力,從而引起市民興趣。

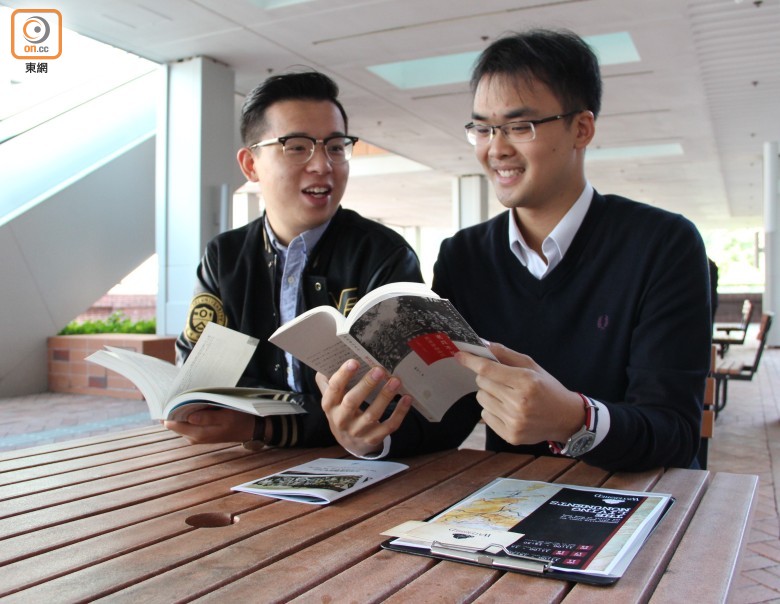

Taurus(右)與Kevin(左)認為香港保衞戰是本地史的重要一頁,但普遍市民對之認識甚少,故此效法外國的Living Monument,希望喚起市民關注。

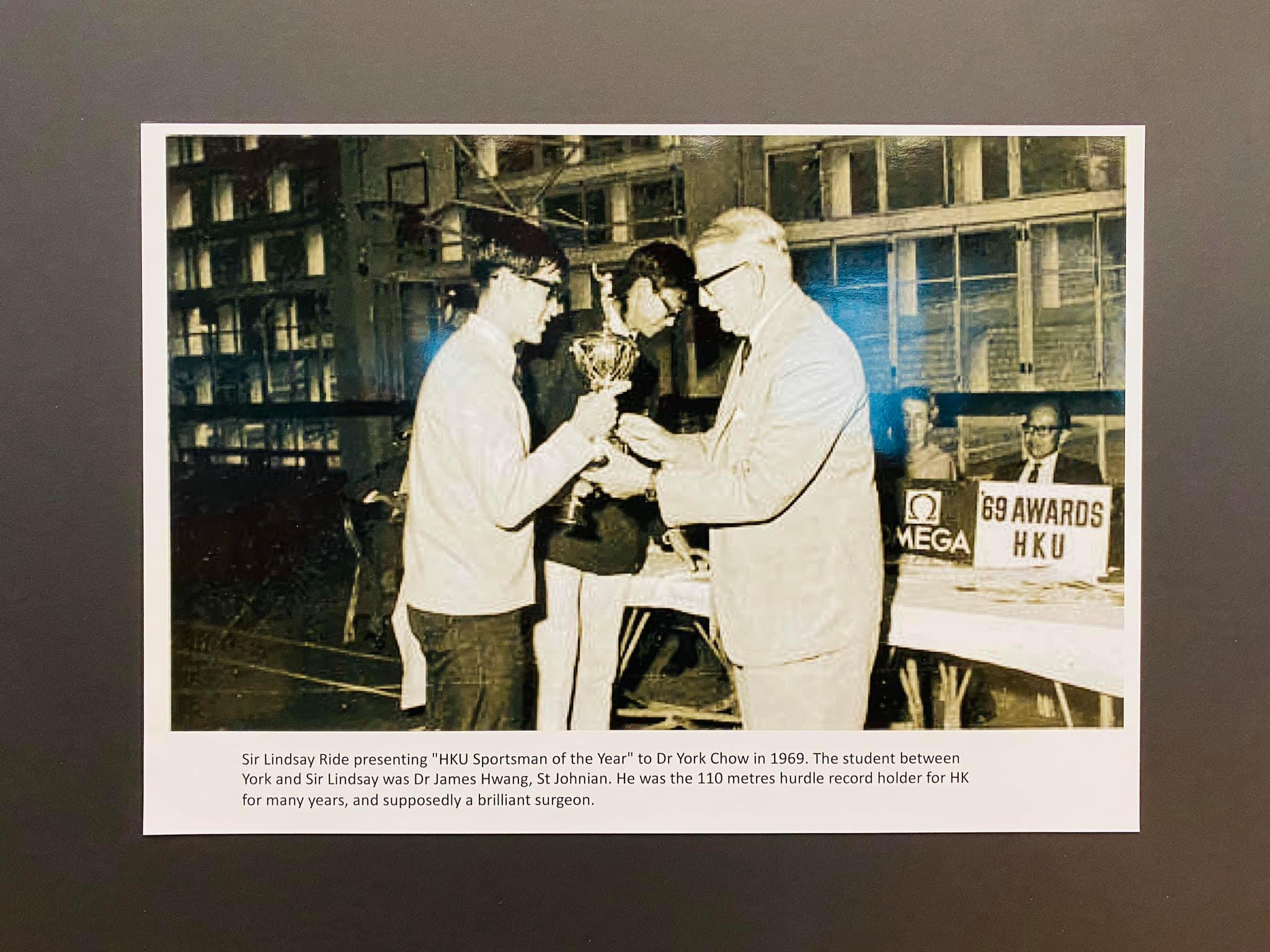

活動正式舉行前,主辦當局舉辦了研習講座,邀請了香港浸會大學歷史系助理教授鄺智文深入講述香港保衞戰的前因後果。

「守軍」的步操教官一職,由前華籍英軍黃禮明先生擔任。

為應對日軍威脅,港英當局在戰前已加緊構築戰防工事,包括圖中的摩星嶺炮台。

位於柴灣的西灣國殤紀念墳場,是香港保衞戰殉職守軍的其中一個主要墓園。

來港協防的兩營加拿大援軍,分別是皇家加拿大來福槍營(上)與溫尼柏榴彈兵營(下)。(互聯網圖片)

隨加軍到港的根達中士,為了拯救受傷的守軍,最後叼走日軍的手榴彈遠走,爆炸身亡。(互聯網圖片)

守軍方面,除有四營英軍與兩營加軍,還有一連香港華人軍團。(互聯網圖片)

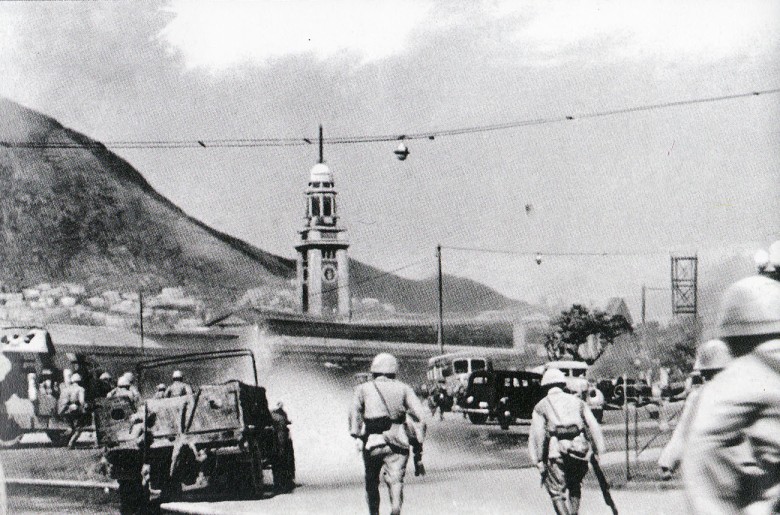

1941年12月12日早上,日軍抵達天星碼頭並與英軍印度旁遮普營與蘇格蘭營交戰,守軍最後成功上船撤退至港島。(互聯網圖片)

港督楊慕琦於12月25日到半島酒店簽署降書,赤柱守軍於翌日投降,歷時18日的香港保衞戰正式結束。(互聯網圖片)

聖誕節,本應是喜氣洋洋,和平,又真是理所當然?可有想過,75年前的香港人,度過了截然不同的黑色聖誕;想當年的聖誕前夕發生了香港保衞戰,歷時18日,結果港督楊慕琦於12月25日簽署降書,開始了「三年零八個月」的日據時期。

雖然戰敗了,但深入了解的話,面對人數多過己方一倍,並有制空權與強大炮火支援的日軍,香港守軍已經克盡己職,其英勇表現理應值得肯定、懷緬,只可惜香港人太善忘了,讓這重要一章,變成被遺忘的歷史。還幸,從外國的Living Monument得到啟發,兩位90後的香港歷史有心人——Taurus和Kevin,聯同一班志同道合者,剛剛舉行了本地首次的香港保衞戰Living Monument紀念活動,Watershed Hong Kong的召集人Taurus解說︰「以前的香港男士有義務去當兵,深入認識的話,自會發現守軍的來源相當多元化,有英國人、加拿大人、印巴裔、歐亞混血兒與本地華人,一齊為香港作戰,當時守軍保家衞國的精神,很值得我們尊敬與回顧。特別的是有些港大的校友,當時在黃泥涌作戰,家園就在大坑,他們在機槍堡中可以望到家園。時代不同,但在同一片土地上,以前有一班年輕人面臨生死抉擇。」當兵,不但責任重大,而且生死攸關,絕非解決年輕人住屋需求的取巧之策,口出此言賺Sound Bite的政客,可有認清當年歷史?對保衞戰中犧牲的軍人,可會感到愧疚?

回顧這段歷史,有評論云守軍表現不似預期,甚至認為英國當局放棄香港防務,Kevin持反調︰「當時日軍與守軍的兵力相當懸殊,相比其他遠東戰役,香港守軍堅持了18日,已經是比較長的日數,而且的確表現奮勇。」曾為是次活動主持講座的浸會大學歷史系助理教授鄺智文亦言︰「除了建築醉酒灣防線,並在港島建造砲台等防禦工事,開戰前不久還有兩營加軍來港協防。其實在1941年中,英國、美國、澳洲、紐西蘭與加拿大等國逐漸達成共識,尤其是以英美兩國牽頭,一齊派兵到亞洲,期望利用威攝戰略,讓日本打消或延遲在亞洲開戰,香港可從中爭取時間加強防務,可惜事與願違;其實這兩營加軍只是先頭部隊,尚有加拿大援兵準備來港,無奈已來不及了,如此情況也在亞洲其他戰場發生。另一方面,與同時期的馬來亞戰事的英軍相比,香港守軍的表現已相當不俗了,而且根據進攻香港的日軍內部報告可知,日軍承認己方表現欠佳,反之守軍抵抗很強烈。」

到底誰是誰非?本地歷史關注團體Watershed Hong Kong,便希望藉今次活動引起市民興趣,從而深入了解香港保衞戰的來龍去脈。早於今年九月開始,有關方面在社交網站公開招幕演員與導賞員,其後舉行了研習講座、步操訓練與綵排,做足準備之後,首日活動已本月11日在尖沙咀碼頭舉行,到底實際情況如何?市民有何反應?箇中種種在「Part 2」再續。

Facebook︰Watershed Hong Kong